Informer des conditions d’entretien des cours d’eau

L’eau est une ressource naturelle vitale. Elle est essentielle tant pour les milieux et espèces qui y vivent que pour les activités humaines. Ce bien commun façonne les territoires, leur apporte attractivité et développement. Ainsi, les milieux aquatiques constituent un bien commun. Ils nécessitent tous deux une gestion équilibrée et durable. Cela passe donc par un entretien raisonné des cours d’eau qui incombe aux propriétaire riverain.

Qu’est-ce qu’un cours d’eau ?

Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

Article L.215-7-1 du Code de l’Environnement

Les composantes des cours d’eau

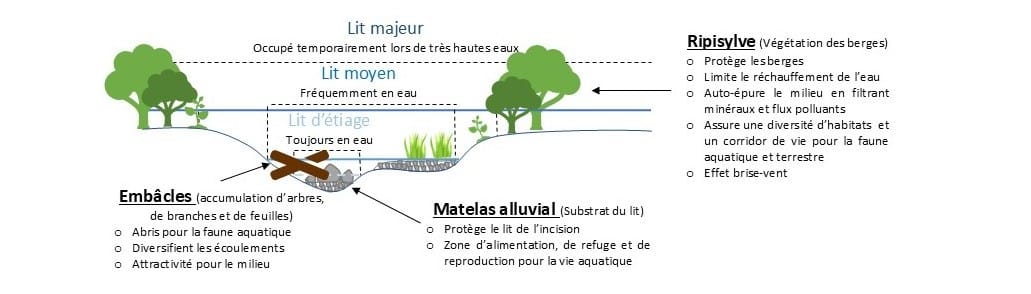

Plusieurs éléments peuvent constituer un cours d’eau :

-

Le lit d’un cours d’eau correspond à la partie de la vallée dans laquelle s’écoule l’eau. En fonction des conditions hydrologiques on distingue le lit d’étiage (toujours en eau), le lit mineur (limité par les berges), le lit moyen (inondations fréquentes) et le lit majeur (occupé temporairement lors des très hautes eaux).

-

Le matelas alluvial correspond à l’épaisseur de l’ensemble des sédiments constituant le substrat du lit des cours d’eau. Il est composé de la couche d’armure (couche de surface de granulométrie grossière exposée aux contraintes hydrauliques) et de la sous-couche (matériaux plus fins protégés par la couche d’armure). Il agit comme une protection et protège le lit de l’incision. Il forme également des lieux de stockage de matière organique pour l’alimentation, des zones de reproduction et de refuge pour la vie aquatique.

-

La ripisylve (végétation des berges des cours d’eau) joue de multiples rôles essentiels pour la bonne santé des rivières. Elle permet la protection des berges contre l’érosion et la dissipation du courant. Elle peut réduire le réchauffement de l’eau en apportant de d’ombre. Elle constitue également un refuge et une ressource pour de nombreuses espèces. Son rôle d’épuration est non négligeable en créant une zone tampon de filtre et de fixation notamment des nitrates et phosphates.

-

Les embâcles créés par la chute des arbres, des branches et des feuilles constituent des abris pour la faune aquatique et diversifient les écoulements, apportant de l’attractivité au milieu. Ils doivent être maintenus. Cependant, leur accumulation peut parfois être responsable de perturbations : inondations, dégradation des berges, … ce qui justifie dans ce cas une intervention.

L’entretien des cours d’eau

Qu’est-ce que l’entretien des cours d’eau ?

Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de :

- maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre,

- de permettre l’écoulement naturel des eaux

- de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,

L’entretien correspond notamment à l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, à élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

Qui en a la responsabilité ?

L’entretien des cours d’eau revient aux propriétaires et exploitants riverains. La collectivité (communes, EPCI, …) peut intervenir dans le cadre de l’intérêt général. Les associations de pêche peuvent prendre en charge l’entretien avec l’accord du propriétaire en contrepartie de l’exercice gratuit du droit de pêche. Dans le cadre de son compétence GEMAPI, le Parc vient en appui aux collectivités et aux riverains dans la gestion des cours d’eau de la Haute Vallée de l’Ain et de l’Orbe et de la Valserine.

Quelles sont les modalités d’intervention ?

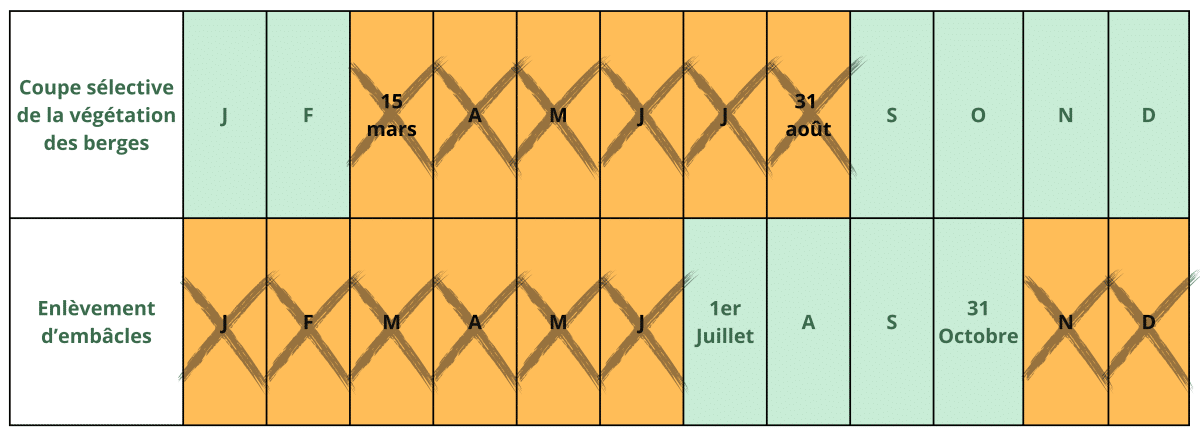

L’entretien régulier d’un cours d’eau par le riverain, n’est pas soumis à une procédure préalable, à condition de respecter les modalités et périodes d’intervention permettant de préserver la qualité du cours d’eau et de maintenir un bon écoulement.

La ripisylve peut abriter des espèces protégées ou être située dans des zones sensibles. Dans ce cas, des réglementations spécifiques peuvent s’appliquer.

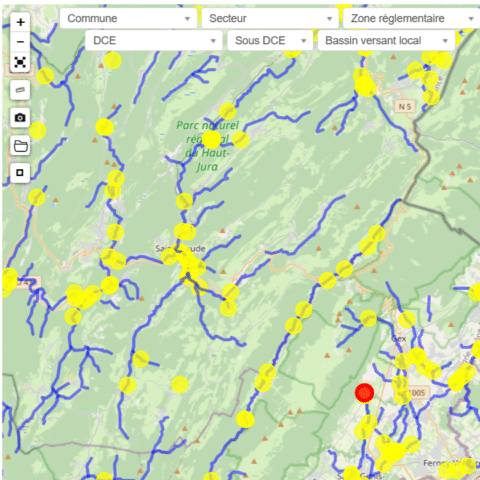

(Cliquer sur l’image pour zoomer)

Méthode d’intervention

Les interventions doivent être raisonnées et sélectives tout en conservant la diversité des âges et des essences et en ayant conscience des nombreux rôles joués par les composantes du cours d’eau. Elles doivent être réalisées depuis la berge et sans impacter le lit du cours d’eau.

Les méthodes manuelles (tronçonnage) sont à favoriser au maximum car elles permettent de mieux s’adapter à la dynamique de la végétation et sont moins traumatisantes pour le milieu.

Entretenir un cours d’eau c’est aussi le prémunir du piétinement par les animaux. Le piétinement des berges et du lit conduit à leur dégradation physique, nuit à la qualité de l’eau, accélère l’érosion et risque de porter atteinte à de nombreuses espèces peuplant le cours d’eau.

Au niveau plus local, des dispositifs de protection peuvent-être à prendre en compte :

- Les espèces protégées ;

- Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope ;

- Les zones Natura 2000 ;

- Les zones de frayères ;

- Les zones vulnérables.

▶Afin d’être certains que les interventions prévues correspondent bien à de l’entretien régulier, vous pouvez renseigner la fiche d’intention de travaux de la DDT du Jura et la transmettre à cette dernière ou bien prendre contact avec la technicienne rivières du Parc.

Et si vous replantiez

Dans le cadre de projets de préservation ou de restauration de cours d’eau, le Parc peut vous accompagner pour la réalisation de plantations visant à reconstituer une ripisylve fonctionnelle.